「装飾が宿す力を、次の世代へ」──

SIXTH NIGHT 田中佑香が見つめる、和彫りと宝石の未来

2025年夏、銀座に旗艦店をオープンしたジュエリーブランド「SIXTH NIGHT」。

和彫りという日本の伝統技術を軸に、自然のモチーフや、神話や民話のシンボルを織り交ぜたデザインを特徴とするその作品には、凛とした静けさと、祈りにも似た力が宿ります。

今回、JEWELRY JOURNALでは、デザイナー田中佑香さんにインタビュー。ブランド誕生の背景から、創作の源、そして「装飾」と「美」に込める想いまでを伺いました。

「空間」からも感じる、手仕事へのリスペクト

銀座4丁目の交差点から少し離れた裏通りに佇むSIXTH NIGHTの旗艦店は、2025年7月に誕生しました。一歩踏み入れると、そこは重厚なしつらえにどこか神秘的な光のさす、美しい空間でした。

JEWELRY JOURNAL(以下JJ):

銀座旗艦店の空間の美しさに圧倒されました。この旗艦店は、どのような想いで作られたのでしょうか?

田中佑香さん(以下田中さん):

この旗艦店は、ブランド美意識を体現したものとなるよう、余分な装飾を削ぎ落しながら、手仕事の温度を感じられる空間を目指しました。

職人と共に制作したモザイクテーブルやオリジナルの什器、光の陰影まで、すべてが「手の跡」を感じるように設計しています。ジュエリーだけでなく、空間そのものからも息づかいを感じてもらえたら嬉しいですね。

PHOTO YUMIKO MIYAHAMA

JJ:

なぜ銀座という土地にオープンしようと思ったのですか?

田中さん:

銀座は、国内外のメゾンや老舗が軒を連ねる街で、最先端の流行と伝統が交差しています。伝統技術と現代的デザインの調和というSIXTH NIGHTの価値観に、最も親和性があると感じました。

また、個人的にも、銀座ウエストや銀座たくみなど、好きな店があり、自分自身が訪れて胸が高鳴る街であることも決め手の一つです。

「アンティークビーズとの出会いが導いた、“長く寄り添うジュエリー”への道

そんなSIXTH NIGHTの世界観を生み出した田中さんは、どんなお人柄なのでしょうか?ご本人のこれまでの歩みについて、少し深くお伺いしてみました。

JJ:

幼少期からクリエイティビティ溢れるお子さんだったのでしょうか?

田中さん:

一人っ子だった私は、本や図鑑の世界に没頭する子どもでした。『ナルニア国物語』や『モモ』など幻想的な世界が好きで、こうした体験は今もデザインの根本にあります。また、一人で過ごす時間が長く、そんな時は、絵を描いたり編み物や刺繍をしたりと、手を動かすことに親しんできました。

母の仕事姿を見て育ったことも大きかったと思います。色彩を扱う仕事をしていた母の机には、色見本帳やリボン、海外のファッション誌などがいつも転がっていました。

物心つくかつかない頃から五感で美しいものを体験させてもらえたことは、今の私のクリエイションに大きく影響しています。

JJ:

そのままジュエリーの道へ?

田中さん:

高校卒業後は、学術系ではありますが、大学で西洋美術を専攻しました。

ジュエリーに興味を持ったのは、大学在学中にふと立ち寄ったお店でアンティークビーズに出会ったことがきっかけです。小さな世界に宇宙を見るようなジュエリーの表現に夢中になり、しばらくアクセサリー作家として活動していました。

ですが、パーツを組み合わせるゆえのもろさや、表現できる造形の限界に突き当たり、「もっと長く使えるものを」と貴金属や宝石へと歩みを進めました。

大学卒業後は、技術習得のために宝飾の専門学校へ。その後、御徒町の彫金職人に師事しました。

JJ:

田中さんは最初「muska」というブランドを立ち上げておられ、2025年から「SIXTH NIGHT」として再出発されたと伺っています。ブランド立ち上げの経緯についてもお聞かせください。

田中さん:

ジュエリーブランド立ち上げの原点は、東日本大震災を経て訪れたトルコの旅でした。そこに根付く文化、祈りに身を委ねる人々の生き生きとした暮らしや壮大な自然に深く心を動かされ、震災で疲弊していた気持ちが癒されたことを今でも覚えています。

帰国後、「身に付ける方にとってのお守りとなる、小さな同志」をコンセプトに、トルコ語で“お守り”を意味する「muska」を立ち上げました。2012年のことです。これが、私のジュエリーデザイナーとしてのキャリアの始まりです。

その後、2023年に体調を崩したことをきっかけに、療養期間を設けることになりました。

休止期間中、療養のために南インドのアーユルヴェーダクリニックに滞在しました。私を担当したドクターは8代目の院長だったのですが、先祖から古い叡智を受け継ぎ、目の前の患者に施し、また次の世代にそれを伝えていくという姿に感銘を受けました。

長く愛されるジュエリーを作るには、遊び心のある創造力、デザインに適した素材、そして高い技術の三者があって初めて成り立つもの。しかし、一度失われた技術はなかなか取り戻せません。

コロナ禍のとき、高齢の宝飾職人たちが次々と辞めていく姿に歯がゆさを感じていた自分にとって、南インドの体験は、「伝統技術を現代に生かし、次世代へ繋ぐ一翼を担う」という、次の目的地を与えてくれるものでした。

その思いを経て、「SIXTH NIGHT」として再出発することを決め、今に至ります。

「SIXTH NIGHT」は、夏目漱石の『夢十夜』の「第六夜」に由来するとのこと。木の中に埋まる仏像を取り出すかのように自在に彫り進める運慶の姿が、「この世界に内在する美を掘り起こす」というブランドの姿勢と通じ合うものがあったからだそうです。

タガネと槌が描く“手仕事の線”─和彫りに見た可能性

SIXTH NIGHTのジュエリーは、”和彫り”を生かしたデザインが特徴的です。和彫りはもともと仏具や刀、かんざしの装飾に使われてきた日本の伝統技術。繊細でありながら大胆に、光と影を刻むことができる技です。

JJ:

田中さんにとっての和彫りの魅力と、それをジュエリーにどう取り入れているのかについてお伺いさせてください。

田中さん:

大学卒業後、より複雑な石留めを学びたいと思い、御徒町の職人の元で修行し始めたことをきっかけに、和彫りの奥深さやその可能性に心を奪われました。

タガネを使いこなす職人は、毛彫や片切り、丸タガネなど、複数の刃先と大きさの違うタガネを自在に組み合わせて模様を彫ったり、また、様々な種類の石留めをすることが可能です。

muskaを始めたばかりの頃は、彫りの煌びやかさが強すぎるというお声もあり、日常使いしやすい形にするため、シンプルな彫り模様の上に糸を編んで、やがてほどけたときに模様が現れるデザインのリングを作るなど、さまざまな工夫を重ねてきました。

それから10年以上が経ち、今では男女問わず、和彫りのアイテムを身に付けたいといらっしゃるお客様が増え、嬉しい限りです。

JJ:

田中さんが”和彫り”で表現されているジュエリーには、文化を変えて伝わるモチーフが多く見受けられます。デザインのインスピレーションはどこから得ているのでしょうか?

田中さん:

私のデザインモチーフは、ある日ふと浮かんできたり、宝石を見ている中で浮かぶことが多いので、特に意識をしているわけではないですが、大学時代に学んだ宗教美術や民俗学、写本装飾の影響が大きいと思います。

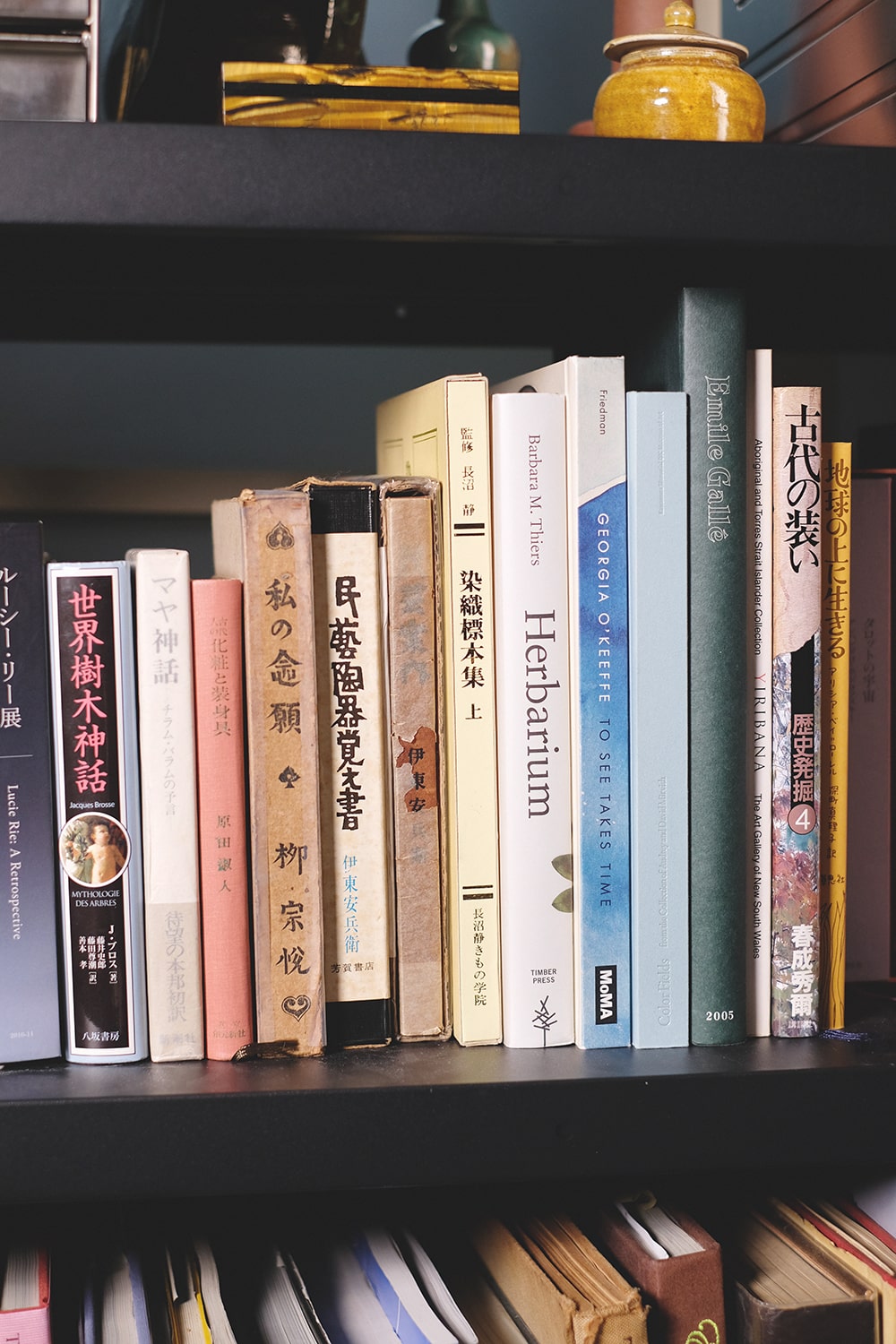

特に写本の装飾からは、タイポグラフィやカリグラフィ、花形紋様にまで興味が広がり、学生時代は神保町でこれらに関するアートブックを探しては集めていました。今もその頃に集めていた本は、インスピレーションの源として現役で役立っています。

柱や唐草、世界樹など、時には文化や時代を越えて普遍的に共有されるシンボルは、ジュエリーに宿る“装飾の言語”になります。装飾という行為は、そこに人が特別な意味を託すものでもあるので、国を越えて共鳴する美を探ることを意識しています。

光と影が響き合う─宝石と和彫りが紡ぐ物語

幼い頃から”美“に触れ、装飾もさることながら、その色彩感覚にも独特なセンスが光る田中さん。SIXTH NIGHTでは、一体どのように宝石を選び、それを和彫りと合わせているのでしょうか。

JJ:

SIXTH NIGHTでは、田中さんの感性や色彩感覚が光る宝石選びも特徴的ですね。

田中さん:

宝石はジュエリーのもう一つの主役です。まずは、硬度や希少性などのほか、その宝石がどういった魅力を持っているのか、長い宝飾の歴史の中での普遍性や、その美しさの価値はどこにあるとみなされているのかという、客観的な基準を考えて選びます。

実際に一つ一つの宝石を選定する際は、その色と表情、ユニークさをじっくりと観察していきます。インクルージョンの状態やカッティングをつぶさに見ると、ジュエリーに用いるのは難しいことがわかってくる宝石もありますが、手に取った瞬間の印象を最も大切にしています。

JJ:

和彫り模様との組み合せで石を考えたりすることもあるのでしょうか?

田中さん:

宝石によっても、ジュエリーに物語性が加わっていきます。

たとえば、ブーケリングでは彩り豊かな宝石を花に見立て、台座にはアラベスク柄を。スカイスケープ サファイアリングでは、天空の色を映すブルーサファイアを中心に、三色のサファイアで刻々と変わる空を表現しています。

「技術を守る」のではなく、「技術と生きる」

SIXTH NIGHT立ち上げのきっかけとなった「伝統技術を現代に生かし、次世代へ橋渡しする一翼を担いたい」という気持ち。

最後に、田中さんが次の世代に残したい”和彫り”への想いについても、お伺いしてみました。

JJ:

和彫りをはじめ、かなり繊細な作業が要求されると思いますが、職人さんとの対話もとても大切ですね。

田中さん:

デザインから試作までは私自身が行い、形が大体固まった段階で職人と詰めていきます。一緒に制作を行っている職人は皆、同じ時期に彫金を学んだ仲間で、互いの感覚や癖までわかり合っています。

それがSIXTH NIGHTの隠れた強みの一つでもあります。

それでも、伝わりにくい曖昧さはもちろん出てくるので、その時はできる限り、言語化、設計の数字化をし、細部の意匠は形だけでなく、目的や意味も共有します。そうすることで、さらに新たなアイディアを職人からもらえることもあります。

JJ:

御徒町で培った和彫りの技術、そしてその頃から共に歩む仲間たちが支えるSIXTH NIGHT。”和彫り”という技術を、どのように残し、伝えていきたいですか?

田中さん:

宝飾技術は、長く愛されるジュエリーを生み出すために必要な手法だと考えています。ですから、技術そのものを守るという姿勢ではなく、技術が織り込まれた魅力的なジュエリーをつくり、それをお客様に届けていくこと。それこそが、今私たちにできる継承の形だと思います。

今後も、こうしたものづくりを通して、お客様に心が躍るようなジュエリーとの出会いを味わっていただけたら、これ以上に嬉しいことはありません。

お話を聞いてつくづく感じるのは、田中さんが、伝統技術を“保存”ではなく“継承と更新”として捉えていること。古い技術をただ守るのではなく、今という時代の中で生かしながら、次へとつなげていく。

和彫りを武器に、祈りと物語を紡ぎながら歩むSIXTH NIGHTの旅は、これからも静かに、確かに続いていきます。

interviewed on 2025.10

2025年11月7日(金)より ARTS&SCIENCE Kyoto にて、12月5日(金)からはARTS&SCIENCE Fukuoka にて、「SIXTH NIGHT POP-UP EVENT」が開催されます。

店頭では、これまでカスタムオーダーのみで制作されていた天然石のブローチが初登場する他、あこやパールを用いた新作ピアスも並びます。実際にジュエリーを手に取って楽しめるチャンスですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。