前回のこのコラム「コンテンポラリージュエリーことはじめ vol.10 – 「当たり前」を問い直すオットー・クンツリの仕事」は、さまざまな切り口からジュエリーの本質に迫るオットー・クンツリの仕事を見ました。

今回は、原点回帰というテーマで1990年代以降の風潮を取り上げるつもりでしたが、予定を変更し、1980年代半ばごろから見られるようになった装飾性の回帰や、年代を問わず存在する、貴金属や宝石を基調とした新しい表現の例を紹介します。

オランダにおけるゴールドの復活

過去数回で紹介してきた1970年代から1980年代は、貴金属や石の作品があまり目立たない時代でした。それは無理からぬことだったのかもしれません。なぜならば「高価な素材を使った装飾品」であることは旧態依然とした宝飾業界を思い起こさせてしまい、新時代の芸術表現として認められるうえではハンデになってしまうからです。

その傾向がとりわけ強かったのはオランダです(詳しくは連載第5回を参照してください)。しかし、いくら新時代の芸術表現といえども「貴金属や宝石を使った装飾品」というジュエリーの基本的な性格を捨て去ることなどできるのでしょうか。ゴールドが敬遠された時代にもそのように考えた作家は存在しました。

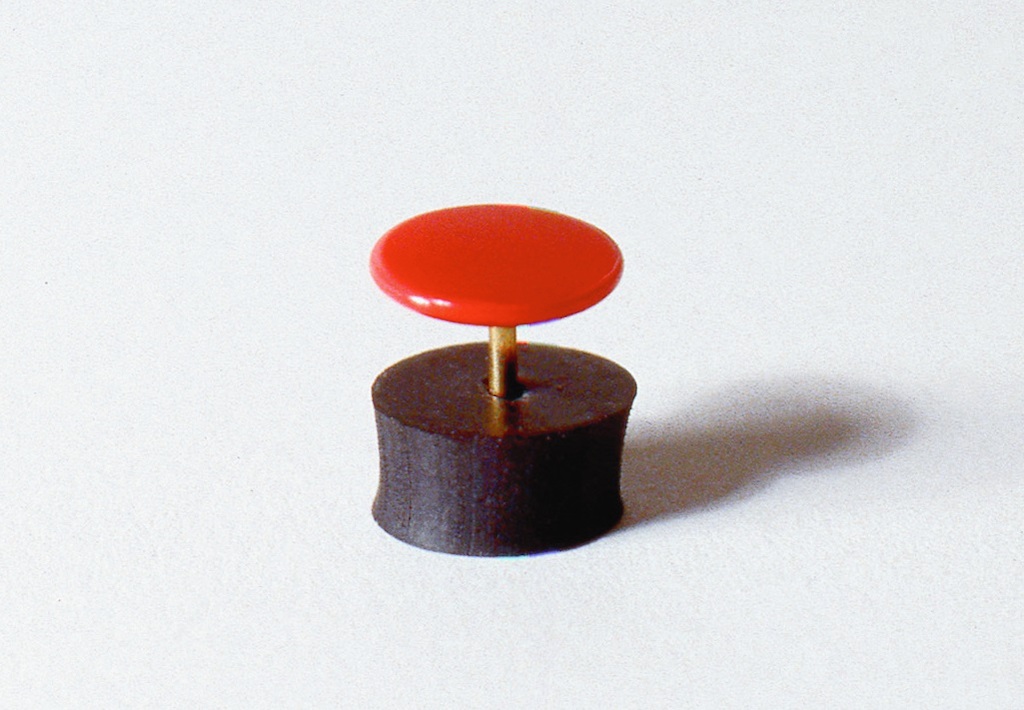

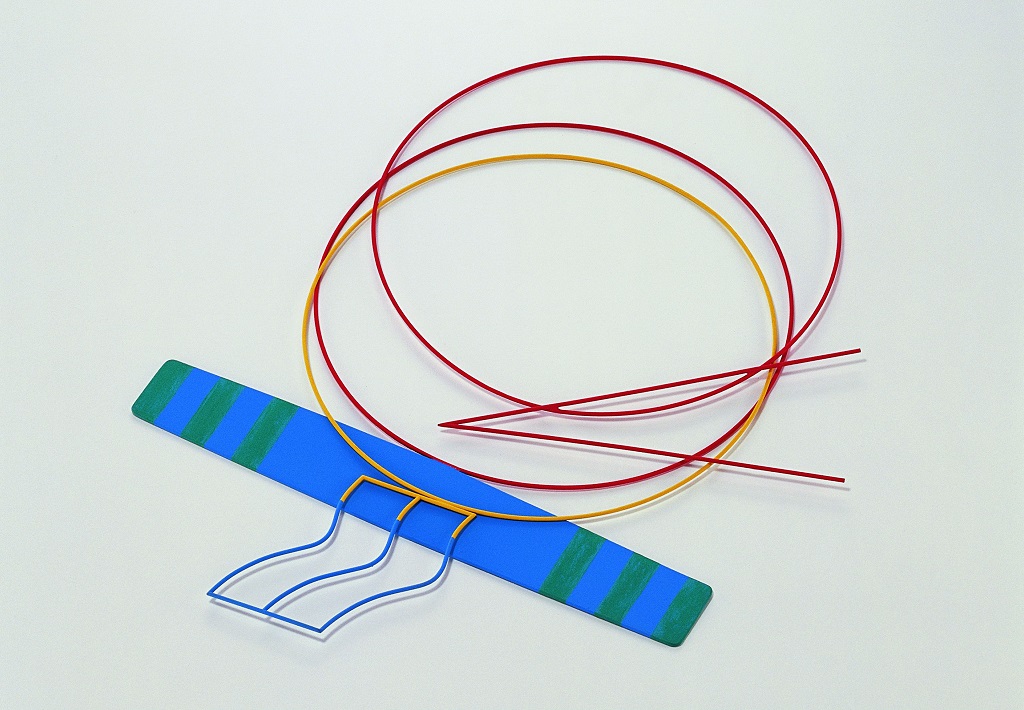

そのひとりが以前にも一度紹介したロバート・シュミット(Robert Smit)(1941-)です。シュミットはしばらくの間、ジュエリー制作から離れていましたが、オランダでゴールド忌避の風潮がいまだ根強かった1985年にゴールドが主役の作品でカムバックしました。

素材的価値を最大限に引き出す、傷ひとつない完ぺきな仕上げと冴えわたる職人の技。シュミットはゴールドにまつわるそんな既成概念を打ち破り、ペーパーワークをそのままゴールドに置きかえたかのような軽やかなジュエリーを発表しました。

同年には、同じくオランダの作家でゴールド嫌いの風潮を作った張本人のひとりでもあるハイス・バッカー(Gijs Bakker)(1942-)もゴールドとダイヤモンドを使った作品を作っています。バッカーの素材使いは皮肉な側面が強くはあるものの、ゴールドや装飾に憎悪といってもいいほどの強い反感を抱いていた彼がこれらを作品に取り入れたという事実そのものが、時代の変化を物語っています。

パドバのゴールド愛好

コンテンポラリージュエリーの発展は国や地域によって差があります。なぜならば、コンテンポラリージュエリーはその地域の装身具文化や生活習慣、宝飾産業の状況からの影響をまぬかれることができないからです。

そのため、分野全体の風潮を問わず我が道を行くケースも当然ながら存在します。連載第6回で少し触れたイタリアのパドバ・スクールはその典型です。

パドバ・スクールは、キネティックアートやミニマリズムなど時代ごとに最新の芸術表現を取り込みつつも、特徴的なスタイルを代々受け継ぎひとつの流派を築き上げました。シンプルで効果的な構造と、芸術性と職人技の見事なコンビネーションを実現するうえで好まれたのが燦然と輝くゴールドです。

パドバはほんの一例にすぎません。こうしている今も、世界の多くの国や地域でそれぞれの土地柄を反映した発展史が築かれつつあります。近年は、フォーラムサイトなどの主導によって、これまであまり着目されてこなかった国や地域の歩みの紹介が進められています。この背景には欧米中心主義を見直そうという考えがあります。

装飾史の担い手であることの誇り

ジュエリーは長い歴史を通じて、それ自体が装飾品であると同時に、具象表現から幾何学模様に至るまでありとあらゆる装飾をまとって華やかさを競ってきました。それゆえに単なる飾りや金持ちのぜいたく品だといったレッテルを貼られもします。

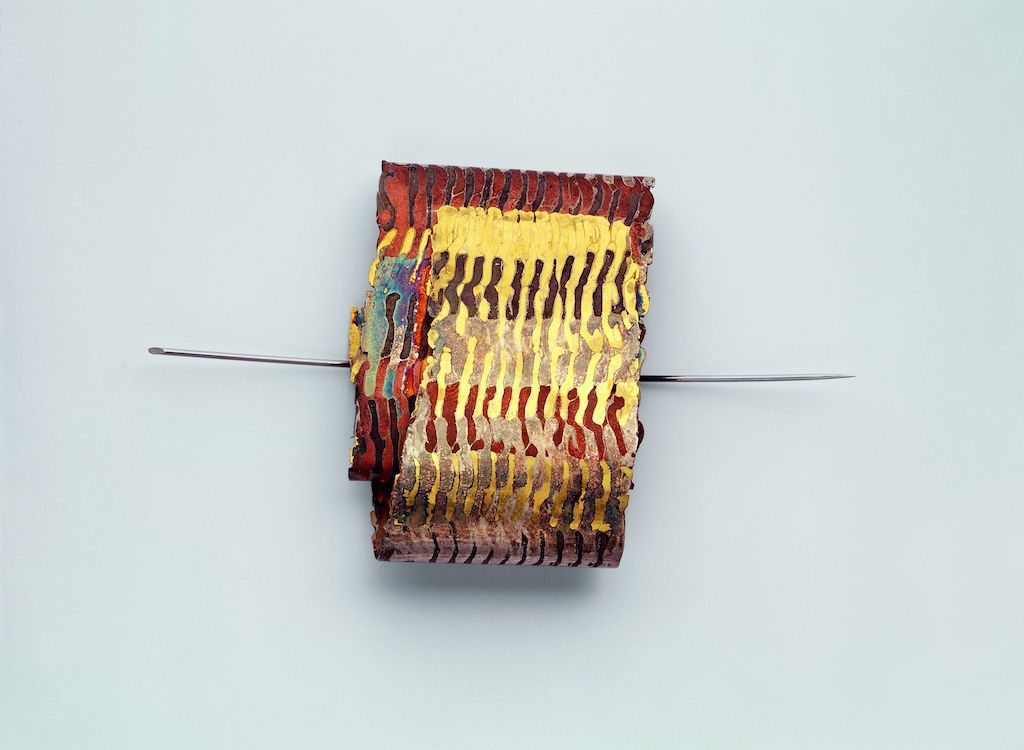

コンテンポラリージュエリー分野で装飾が避けられがちだったのは「ただの飾り」として一蹴されることを避けたいという思いがありました。しかし、ダニエル・クルーガー(Daniel Kruger)(1951-)は早くから装飾的な表現を好みました。

はっとさせられる色遣い、きらきら光るビーズがひしめくネックレスなど、視覚の祝宴とでもいうべき作品群には魔術的な妖しさすら漂います。

その魅力のカギは生まれ故郷のアフリカにあります。幼いころから慣れ親しんだ大自然がもたらすめくるめく色彩やテクスチャは作家の心に深く根を下ろし、美意識の礎となりました。

クルーガーの作品を見ていると、手あかにまみれた技法が隠し持っていた魅力と新鮮さに驚かされます。本当の豊かさは身近なところに潜んでいるのかもしれません。少なくともクルーガーにとって、創造の鍵はすでにそこにあるものが握っているということなのでしょう。

クルーガーはまた、新しいものやこれまで存在しなかったものを作ることが目的なのではなく、歴史の連綿の一部として過去の世代から継承されてきたものを尊重し次の世代へと受け渡していきたいと語っています。この態度は、新しさを追い求めることだけがすべてではないことを教えてくれます。

刷新されるスカンジナビアン・デザイン

20世紀半ばに黄金時代を迎えたスカンジナビアン・デザインは、シンプルかつミニマルで高い機能性を特徴とし、ジュエリーの世界でもシガード・ペアソン(Sigurd Persson)(1914-2003)らが広く影響を与えましたが、時代とともに人々の趣味や考えも変化します。

新時代の到来を象徴する作家がノルウェーのトーネ・ヴィーゲラン(Tone Vigeland)(1938-)です。ヴィーゲランは当初、スカンジナビアン・デザインの遺伝子を色濃く受け継いだ、金属の光沢とスッキリした造形を得意としましたが、やがてもっと自由な表現への欲求がめばえるようになります。

そして、試行錯誤の末に生まれたのが、のちに彼女のトレードマークとなる「反復」の手法です。ヴィーゲランは同じパーツを数えきれないほど大量に作ってつなぎ合わせ、ずっしりとした重みの心地よさと金属らしからぬ滑らかさをもつジュエリーを編み出しました。

仕上げも注目したいところです。造形美が際立つ黒くいぶしたシルバーは、ミステリアスな明暗のコントラストを織りなします。ヴィーゲランはその独自の作風によって典型的なスカンジナビアン・デザインからの脱却を果たしました。

ヴィーゲランの仕事は今回のテーマと必ずしも合致するわけではありません。が、マンネリズムからの脱却を遂げ、ファッションやアートの世界をも魅了した彼女はまちがいなく時代を象徴する作家のひとりに数えることができます。

シルバーを好んだヴィーゲランですが、若いころには友人から譲り受けた釘を使ったジュエリーも作りました。釘らしさは厳然と残っているのに、釘を一切使わないシルバーの作品と一緒に並べたら完全に溶け込んでしまうほど、その表現は一貫しています。

このことは、ヴィーゲランにとっては、釘というジュエリーにしては珍しい素材を使うことではなく、目の前にあるものが自分の美の基準を満たしうるかどうかだけが重要であることを物語っています。

時代の変化と分野の特性

ここまで見てきたいくつかの例には、それぞれの地域の事情が色濃く反映されていますが、1990年代後半ぐらいからは分野全体で装飾性の強い作品が増えていきます。

興味深いことに、それまでは特に装飾的な作品を作っていなかった作家の何人かも、このころになると、春に芽吹く大地のように装飾性の高い作品を作り出していることです。その傾向は、2000年代に入るとさらに加速していきます。

ジュエリー史家のリズベット・デン・べステン(Liesbeth den Besten)はそれを時代の変化と結びつけて考えています。モダニズムの影響下では機能性やミニマルな表現が好まれ装飾は疎まれがちでしたが、ポストモダンの時代は一転して、アートや建築、デザインの分野でも趣向を凝らした造形や華やかな装飾が歓迎されるようになりました。

ジュエリーにとってそのことは、本来の特性に立ち返っていくことでもあります。そのように考えると、時代を反映した芸術性の高い作品を作ることは、必ずしも目新しさを通じてしかできないことではないのかもしれません。

現代においても油絵という因習まみれの技法を使いながらも人の心を打つ画家がいるように、ジュエリーの世界も古くからの技や素材を使いつつ伝統を刷新する作家が、いつの時代も存在します。

そういった作品は、そのほかのアート分野の基準では芸術作品として認められづらいかもしれません。だからこそ、その価値や魅了を理解してもらうためには直接かかわる人の努力が必要です。

そういったお話ができる回が欲しかったこともあって、今回は内容を変更させてもらいました。次回は、ほんとうは今回書くはずだった「原点回帰」というテーマを取り上げます。

【参考資料】

Fritz Falk, Cornelie Holzach, Schmuck der Moderne: 1960-1998 Modern Jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 1999

Liesbeth den Besten, On Jewellery: A Compendium of International Contemporary Jewellery, Stuttgart: Arnoldosche Art Publishers, 2011

Graziella Folchini Grassetto, THE PADUA SCHOOL: Contemporary Jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2005

Jorunn Veiteberg, Monika Bruger, Daniel Kruger : Zwischen Natur und Künstlichkeit: Schmuck 1974-2014 Between Nature and Artifice Jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2014

Cecilie Malm Brundtland, Tone Vigeland: Jewellery + Sculpture Movements in Silver, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2003

Gert Staal, Robert Smit: Empty House, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2007

Ida Van Zijl, Gijs Bakker and Jewelry, Stuttgart: Arnoldsche, 2005

※この連載は、以前このウェブマガジンに掲載されていた同タイトルの連載を大幅にお色直ししたものであり、その内容は2021年5月1日に開催されたコンテンポラリージュエリーシンポジウム東京のオンラインプログラム「コンテンポラリージュエリーの基礎知識」の講義に基づいています。

※このコラムのテキストおよび画像の無断転載や無断使用は固くお断りします。画像の取得においては、プフォルツハイム装身具美術館、ルイズ・シュミット氏、ロバート・シュミット氏、ダニエル・クルーガー氏、Norwegian Craftsのご協力をいただきました。

※より詳しく知りたい人が検索しやすいよう、日本語での情報の少ない固有名詞は原文を併記しています。

これまでの「【連載】コンテンポラリージュエリーことはじめ」も、ぜひお楽しみください。