前回のこのコラム「コンテンポラリージュエリーことはじめ vol.8 – ジュエリーの可能性を探って②:着眼点の拡大」では3名の作家の仕事を通じて多様化していく表現を見ていきました。

今回は、スイス出身のジュエリー作家、オットー・クンツリ(Otto Künzli)(1948-)の仕事を取り上げます。クンツリは日本で美術館規模の個展が行われた数少ないジュエリー作家のひとりで、2015年に東京都庭園美術館で回顧展「オットー・クンツリ展」が開催されました。

クンツリは長いあいだコンテンポラリージュエリー界でひときわ明るく輝く一等星のように仰ぎ見られてきたといっても過言ではありません。

その理由のひとつは、ジュエリーのあらゆる「当たり前」を問い直したことにあります。ここでは1970年代から1980年代の代表作の一部を取り上げて解説していきます。

「つける」を問い直す

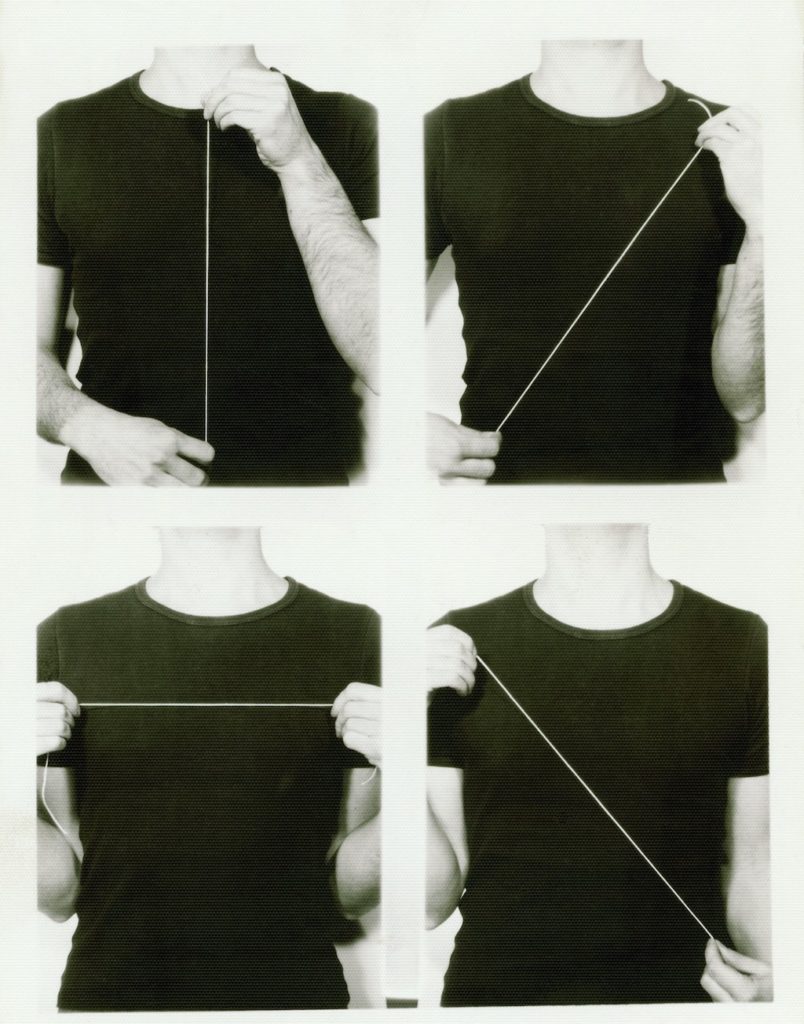

1976年の『証明写真』でクンツリは、日本でもよく見るインスタントの証明写真のボックスに、ガラクタを詰めた段ボールを持ち込んで籠城し、体の前にモノをあてがって即興的に撮影しました。

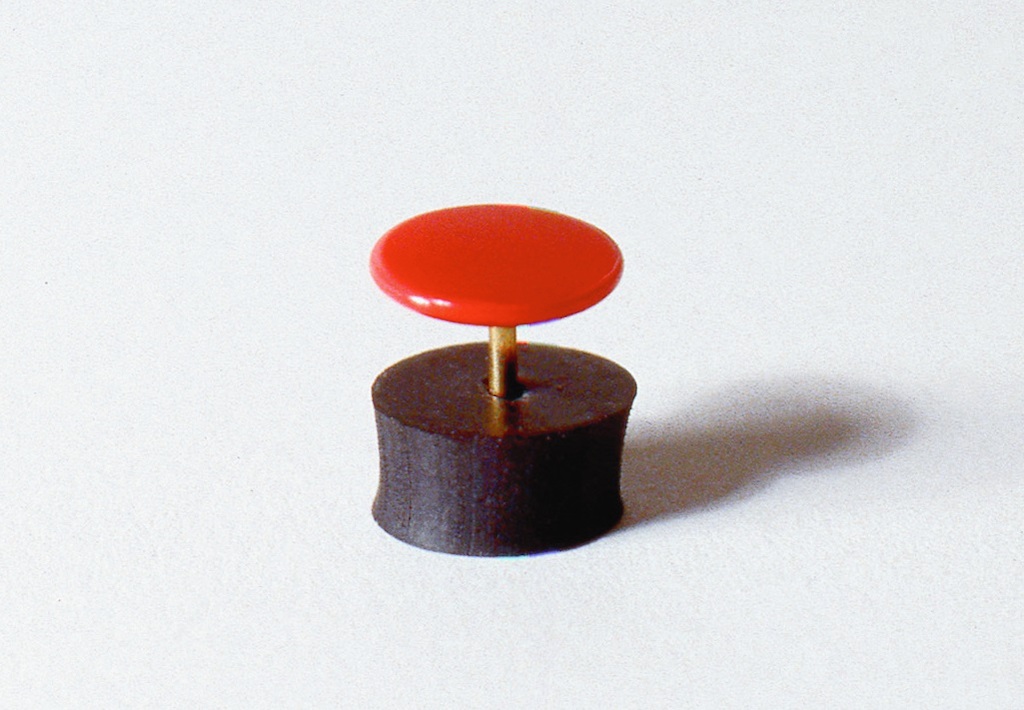

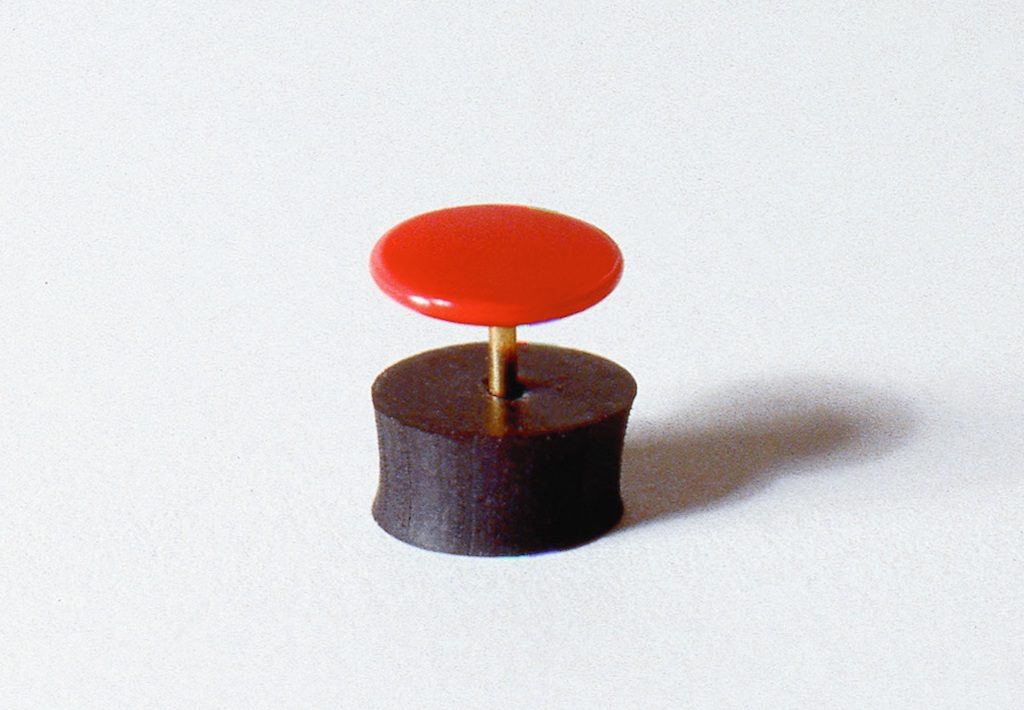

この試みには、さまざまな物体を二の腕にヒモで固定して撮影した『腕ひもジュエリー』(1979)や『証明写真』を金属で立体化し洗練させたような『スクリュー・ブローチ』(1980)などいくつかの発展形があります。

この一連の取り組みにおいてクンツリは、ジュエリーにおける「つける」をこれ以上できないほど解体して単純化することで「つける」における身体とジュエリーの関係の本質を浮かび上がらせました。

クンツリは『証明写真』に前後して、その後の作家人生でたびたび振り返ることになる「物事を反対側からとらえなおす」という教訓を得ています。写真を撮ってはみたもののそこにカオスしか見いだせなかった彼は、それを別の角度から見直し手法を変えて挑戦することの大事さを学びました。

徹底した単純化という作家としてのトレードマークもこのとき手にした大きな収穫です。これは絵画的表現からの脱却という意味で、それまでの彼の仕事だけでなく、当時のコンテンポラリージュエリー界で支配的だったひとつの傾向と一線を画すものでもありました(連載第4回で当時の絵画的表現の例をいくつか紹介しています)。

クンツリの恩師であるヘルマン・ユンカーも絵画的表現の先駆者ですから、これらの一連の仕事は恩師からの自立という側面も備えていたといえます。

ジュエリーの三大要素を問い直す

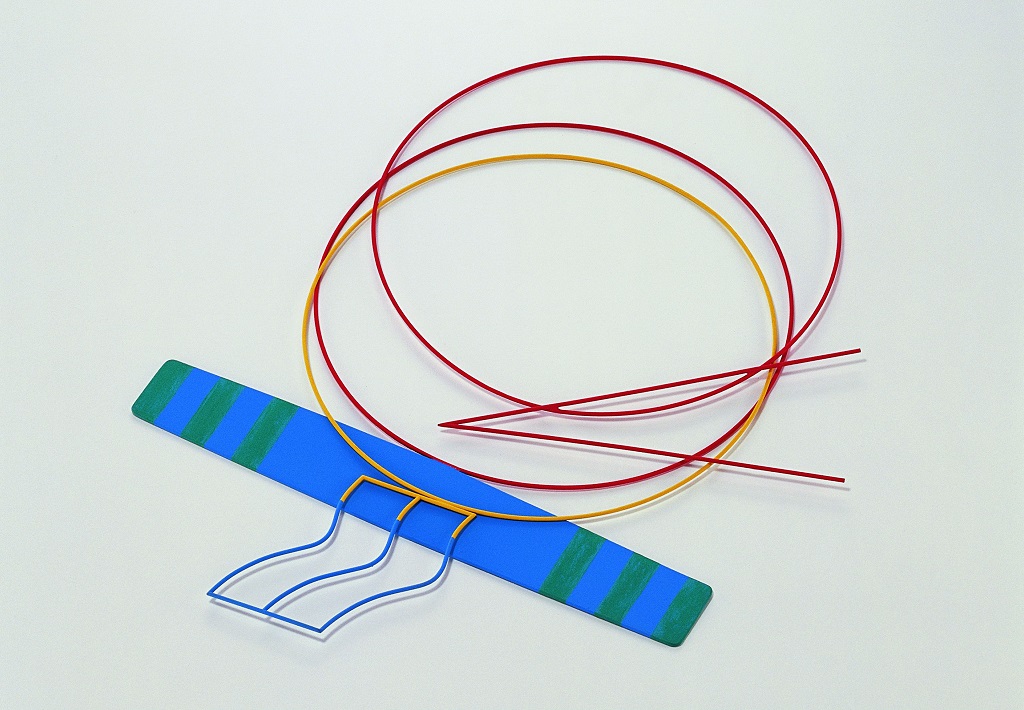

視点を変えて物事を見るというモットーが生かされているのが1981年作の『トリロジー』=三部作です。この作品を作る前、クンツリは自分がジュエリーの三大要素ともいえるイメージ・色彩・装飾をこれまで避けて通ってきたことに気づき、あえてそれをテーマにしようと思い立ちます。

「イメージ」という題材に対して選ばれたのは絵ハガキです。クンツリは裏面にブローチ金具をつけたアクリル製の透明なケースを作り、使い手が自分の好きな絵ハガキを差し込んで着用できるようにしました。

「色彩」に対しては、印刷物の注文などの際に色指定で使われるパントーンという色見本が用いられました。クンツリはその569色すべてを四角く切り出して白と黒のフレームに入れて小さなピンにし、専用のアタッシュケースに入れて好きな色を選んでもらえるようにしました。

「装飾」の表現には壁紙が用いられました。空白恐怖症というとスケジュールを埋めずにはいられない強迫観念を思い浮かべがちですが、物理的空間に同様の恐怖を感じる人もいます。その特効薬が壁紙装飾であることに目をつけたクンツリは、幾何形体の表面を壁紙で覆ったブローチの一群を作りました。

これらの『トリロジー』では、パントーンや絵ハガキ、壁紙といった規格化された製品が選ばれていることから、ジュエリーの三大要素を俯瞰的な視点からとらえていることがわかります。

「象徴」を問い直す

クンツリはジュエリーの象徴性も問いに付しました。ハートもそれに含まれます。ハートは愛情や幸福の象徴として使い古されてきたモチーフであるだけに「作品」にするには扱いづらい存在でもあります。

クンツリ多くのハートを制作していますが、ここでは真っ赤なビッグサイズのブローチを紹介します。その赤色はこれ以上赤らしい赤はないと思えるほど鮮やかで、本物の心臓ほどの大きさはあろうかという立体的なハート形も、ありとあらゆるハートの平均値をとったかのようにハートらしいハートをしています。

記号それ自体がここまで極端に誇張されて異様な存在感を持つと、それがすべてとなりそこに込められた意味などどうでもよくなります。象徴から解放されたハートは今にもはち切れそうな生命力にあふれて見えるから不思議です。

クンツリが象徴を扱った作品は、異邦人の視点から米国社会のひずみを表現したものなど、多岐にわたります(アメリカ出身の世界一有名なネズミ、ミッキーマウスも標的にされました)。ここでは紹介できませんが、こうした作品群もクンツリの創作活動の重要な位置を占めています。

問い直すことのできないもの

クンツリの仕事というと必ず紹介されるのが『チェーン』です。クンツリはこの作品を作るにあたり新聞に公告を出し、使わなくなった結婚指輪を提供してくれる人を募集しました。そうして集まった指輪をつなげてできたのがこのネックレスです。

ここにもいつもの徹底した単純化が見られます。なにしろこの作品で行われているのは、集まった指輪を切断してつなぎ合わせ、切り口をロー付けして閉じてやることと、指輪の提供者から聞いたエピソードを作品と一緒に紹介すること、という最低限の介入だけです。

しかし、『チェーン』にはそのほかの作品に見られるような批判的な「問い直し」が行われていません。誰かによって生きられた人生を第三者が問い直すことなどできないのです。クンツリはこの作品を、自身が制作してきた作品のなかでもとくに重要なものとして位置づけています。

仕事の評価

この連載でもこれまで何度か取り上げたラルフ・ターナーとピーター・ドーマーの共著による『ニュージュエリー』では、「ジュエリーが、その制作や慣習にまつわる提言として作家によって用いられることはめったにない。だが、それを見事にやってのけたのが、ジュエリー界において最も聡明にして懐疑的な作家のひとりであるスイス生まれのオットー・クンツリなのだ」と述べられています。

美術史家でキュレーター、著述家のエレン・モーラー・ツィリオーリ(Ellen Maurer Zillioni )は、クンツリの仕事は「社会や政治と不可分の普遍的・現代的環境にジュエリーという正統な応用芸術の一分野全体をしっかりと根づかせ、それによってジュエリーに十分な現代性を持たせる」という願いに根ざしていると語ります。

これは、広い社会の中にジュエリーを位置づけ時代に即したものにするということですが、ツィリオーリはこの話をする際、同時代の芸術家たちを引き合いに出していますから、ここで言われる現代性は単に今っぽい造形や意匠という意味ではなく時代精神を反映するという意味であることがわかります。

冒頭でクンツリをジュエリー界の一等星になぞらえましたが、はじめからみんなの賛同を得られたわけではありません。例えば先に挙げた『ニュージュエリー』では、クンツリによる幾何形体の作品群は作家と批評家からそろって怒りを買ったとあります。

こうした評価の変遷からわかるのは、価値や評価が定まるためには長い時間が必要だということです。現代の価値基準とて絶対ではありません。いまの私たちには当然に思えることも、やがては眉をひそめられる時代がくることも十分ありえます。

クンツリの仕事の意義と位置づけ

ひとつの分野の歴史を振り返る連載の1回をまるまるひとりの作家に充てるのは不適切だと考える人もいるかもしれません。それでもあえてそうしたのはコンテンポラリージュエリーが比較的小さい分野で1人ひとりのプレイヤーの比重が大きいこともありますが、クンツリの作り手としての成長が分野全体の発展と重なり合って見えるからでもあります。

どの分野の芸術であろうと、優れた作家は、時代がその人を待ち受けていたとしか思えないほどその人の思想と時代とがぴったりかみ合って見えるものですが、クンツリも見る人にそう思わせる力を持っています(彼と近い世代ではハイス・バッカーもそのような作家のひとりです)。

ここまで紹介してきた作品でクンツリは、ジュエリーの当たり前を問い直しタブーを破るさい、ジュエリーの特質の1つひとつにこれまでとは別の方向からスポットライトを当てています。

ジュエリーの特質を自己表現の手段ではなく主題に据え現代社会に接続しようとするクンツリの仕事は「ジュエリーとは何か」「いまという時代を表すジュエリーは何か」というコンテンポラリージュエリーの中心命題へのひとつの解のようにも見えます。そういった意味で彼の仕事は、ジュエリーが表現分野としてのアイデンティティを確立するうえで欠くことのできない存在だといえるでしょう。

また、ドイツの名門ミュンヘン美術院の教授を23年にわたって務めただけでなく、国外でも数多くのワークショップや講義を行いその影響は国を越え広く及んでいます。親日家でもあり展示活動を超え教育現場においても独日間の交流に大きな貢献をはたしています。日本でコンテンポラリージュエリーというと今でも真っ先にドイツを連想する人が少なくないのは彼の功績も大きいでしょう。

クンツリの影響は、今後の連載で取り上げていく作家たちの多くにも見られます。次回は彼に学んだ作家も交えながら、1990年代から見られるようになっていった原点回帰とでも呼ぶべき風潮を取り上げていきます。

【参考資料】

Florian Hufnagl (ed), Otto Künzli: The Book, Stuttgart: Arnoldosche Art Publishers, 2013

Peter Dormer, Ralph Turner, The New Jewelry: Trends and Traditions, London: Thames and Hudson, 1985

Helen W. Drutt English, Peter Dormer, Jewelry of our Time: Art, Ornament and Obsession, New York: Rizzoli International Publications, inc. 1995

水野孝彦『世界のジュエリーアーティスト』(上下巻)美術出版社、2007年

オットー・クンツリ『I made it – You name it』東京都庭園美術館編、芸術新聞社、2015年

※この連載は、以前このウェブマガジンに掲載されていた同タイトルの連載を大幅にお色直ししたものであり、その内容は2021年5月1日に開催されたコンテンポラリージュエリーシンポジウム東京のオンラインプログラム「コンテンポラリージュエリーの基礎知識」の講義に基づいています。

※このコラムのテキストおよび画像の無断転載や無断使用は固くお断りします。画像の取得においては、オットー・クンツリ氏のご協力をいただきました。

※より詳しく知りたい人が検索しやすいよう、日本語での情報の少ない固有名詞は原文を併記しています。

これまでの「【連載】コンテンポラリージュエリーことはじめ」も、ぜひお楽しみください。