前回のこのコラム「コンテンポラリージュエリーことはじめ vol.7 – ジュエリーの可能性を探って①:写真に見る実験精神」では、1970年代以降に見られた、主に写真によるコンセプト重視の作品を見てきました。

今回は、発想の転換や、柔軟でスケールの大きな着眼点によって新しいジュエリー表現をめざした作家とその作品を見ていきます。

彫刻表現から先端技術まで

コンテンポラリージュエリーの世界において、イギリスのデイビッド・ワトキンス(David Watkins)(1940 -)ほどマルチタレントという言葉が似合う人はいないかもしれません。

ワトキンスははじめからジュエリーを目指してはいませんでした。若いころから音楽の方面で才能を発揮し、その後は美術の道へ進み、彫刻を作るようになります。さらには映画の特殊効果の仕事も手がけ『2001年宇宙の旅』をはじめとする作品で模型の制作などを担当しました。ワトキンスの作品には時折SF的な美学が顔を出しますが、それにはこうした経歴の影響もあるのかもしれません。

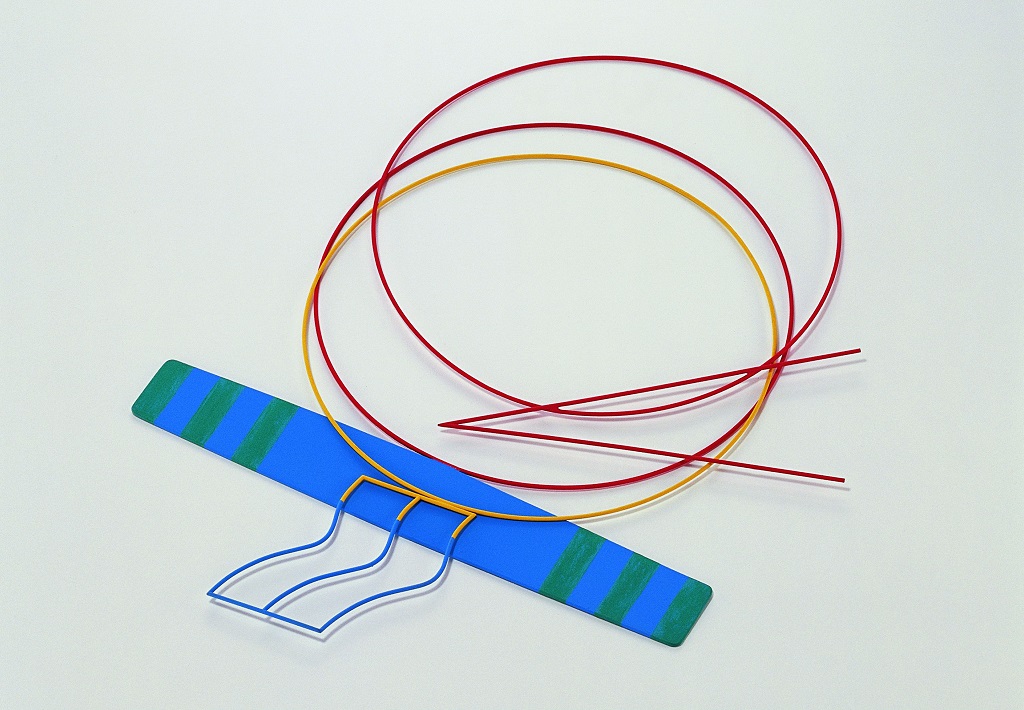

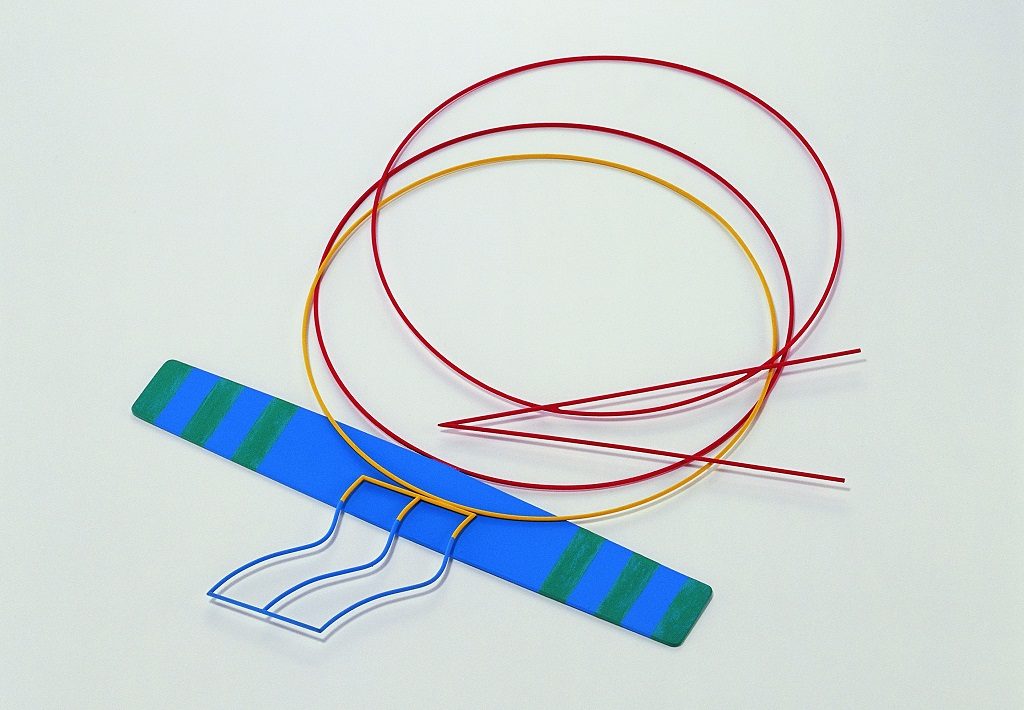

ワトキンスが本格的にジュエリーを作るようになるのは1960年代後半のことで、初期の作品には工業素材のアクリル棒を旋盤で加工し、染色と貴金属のアクセントを施したシリーズがあります。

コンテンポラリージュエリーには小さな彫刻、身につけられる彫刻という発想で作られた作品が少なくありませんが、彫刻的なエッセンスを取り入れるのではなく、彫刻という言葉本来の意味でジュエリーを彫刻化したのが、このころの彼の作品だといえるかもしれません。

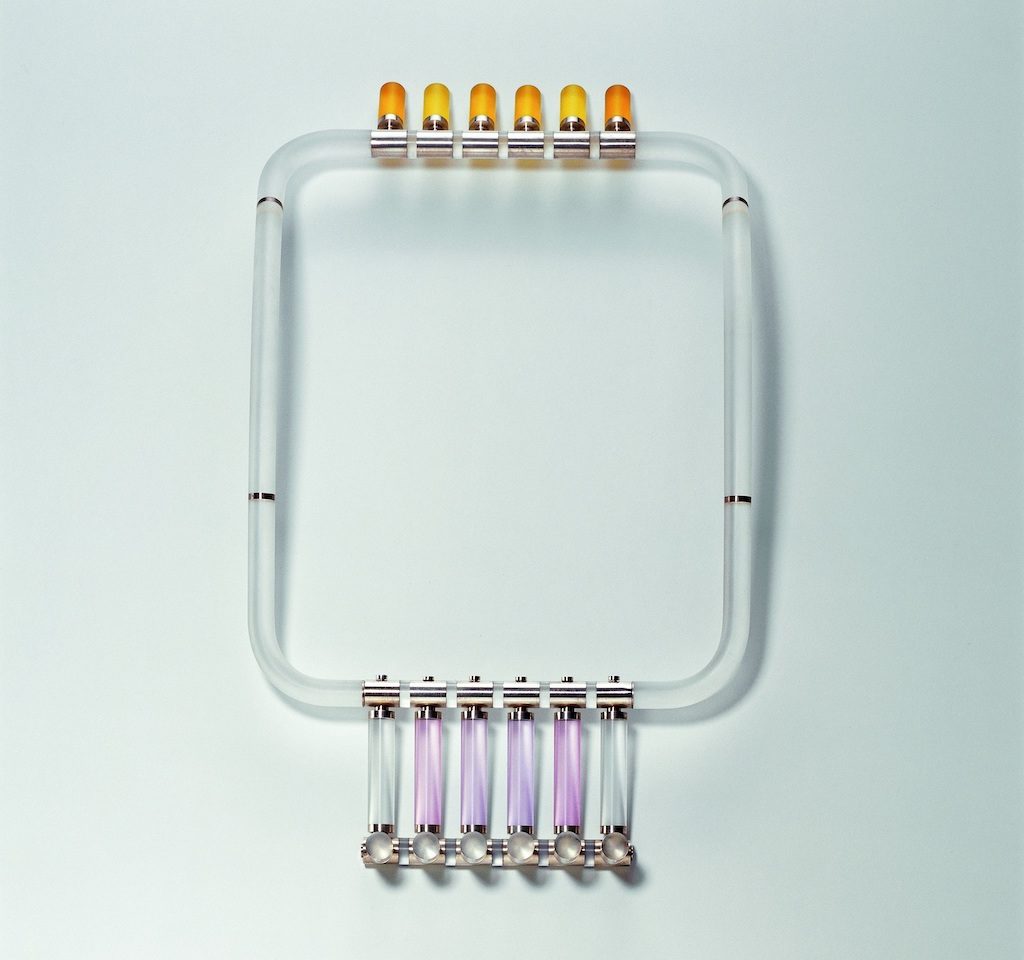

先端技術の積極的な導入も、ワトキンスの仕事の重要なポイントです。現代ではコンテンポラリージュエリーの現場でも、デジタル技術や機械加工への抵抗は薄れつつありますが、ワトキンスはこうした技術が手仕事とその価値をおびやかすものとして敬遠されていたころから、それらの可能性に強い関心を示してきました。

未知の素材や技術を使う難しさは、それらを習得することそれ自体にもありますが、もっと難しいのはそれを自分の表現にまで高められるかどうかです。これは、その素材や技術をコントロールできているかどうか、と言い換えてもいいかもしれません。

ワトキンスはどのような素材や技術を使うにしても、とことん無駄をそぎ落としたシンプルな形を好みました。彼の作品を見ていると、純度の高い抽象になるまで1つひとつの造形が考え抜かれているのがわかります。この優れた抽象表現もワトキンスの特徴のひとつです。

デイビッド・ワトキンスもまた多くの作家と同様に先生を長く勤め、ロンドンの名門校ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで多くの学生を育てました。その多方面での功績は広く認められるところとなり、2012年のロンドン五輪では、メダルのデザインも任されています。

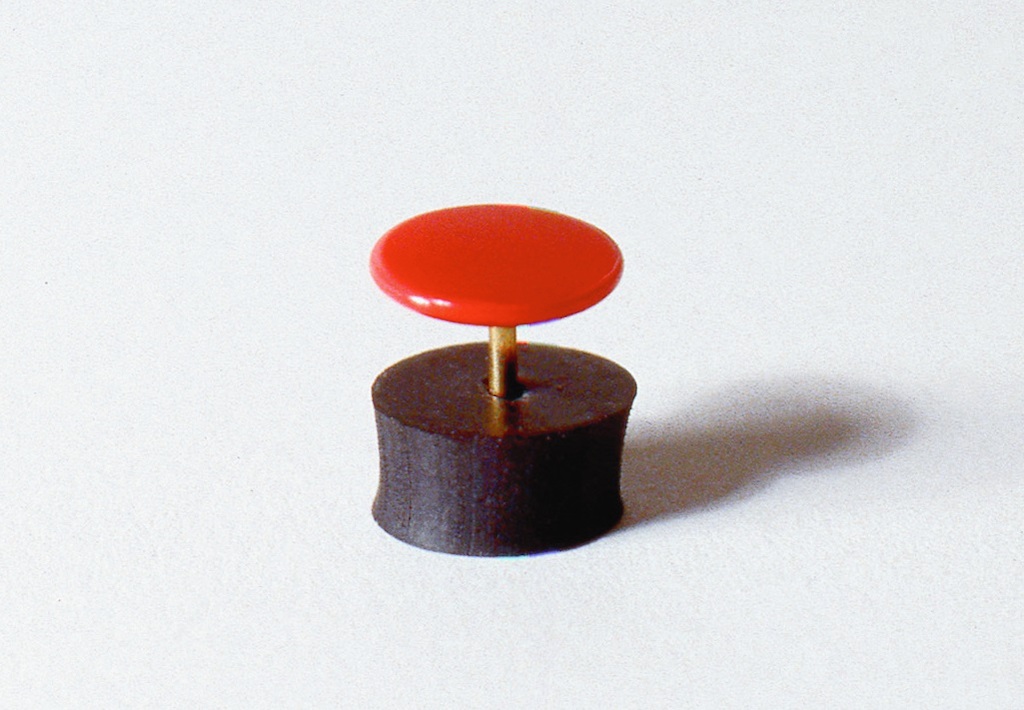

ワトキンスの妻のウェンディ・ラムショー(Wendy Ramshaw)(1939-2018)の仕事も忘れてはなりません。彼女の代表作はリングスタンドとリングのセットです。これは、ジュエリーをつけていないときにどう収納するか、という生活レベルの問題を、芸術表現を通じて解決した例のひとつであり、ジュエリーという分野ならではの表現だといえるでしょう。

人体が作る唯一無二の造形

ジュエリーが好きな人ならば、オーダーメイドのジュエリーに一度はあこがれるのではないでしょうか。その究極形ともいえるのがドイツのゲート・ロスマン(Gerd Rothmann)(1941-)のジュエリーです。

ロスマンは対象となる人物の体を型取りし、それを貴金属で鋳造してジュエリーにしました。指輪やバングルなどオーソドックスなジュエリーももちろんありますが、鼻やかかとにかぶせて嵌めるものや脇下に挟むものなど、普通はジュエリーをつけないさまざまな部位のための作品も多く作っています。

作品の表面には指紋の筋や毛穴、細かいしわまで生々しく再現されています。人体に立脚するという点では以前紹介したハイス・バッカーと共通していますし、ロスマンも旧態依然とした伝統や慣習に疑問を投げかけたことに変わりはありません。

しかし、バッカーが時に過激な表現すらいとわず人々を挑発して議論を巻き起こしたのに対し、ロスマンはジュエリーに過激な表現は似合わないと考えていました。そのことがうかがえるのが『男性 – 女性』と題されたネックレスです。

これは男性と女性の乳首を型取りし、それぞれ金と銀で鋳造してネックレスにした作品です。ロスマンは最初、鋳造してはみたもののそのあまりの露骨さと生々しさにどうしてよいかわからず数年間放置しておいたそうですが、円形のパーツを並べた古典的な意匠にまとめればモチーフの強烈さが薄れるかもしれないと思いたち、ようやく完成させることができたといいます。

ロスマンがジュエリーの話をするとき、有名か無名かを問わず特定の人物にまつわる逸話が次々と飛び出します。作品集には、それぞれの写真の横に、所有者が語った自分とロスマンの作品とのエピソードが添えられています。そういったところからも、ロスマンがジュエリーと個人との結びつきをいかに重視しているかをうかがい知ることができます。

ロスマンの作品には説明のいらない明快さがあります。が、彼にとって重要だったのは、つける人1人ひとりに即した世界でひとつの形を作ることそれ自体ではなく、その行為によって築かれるジュエリーと人とのつながりや、作家である自分とその人とのつながりにほかならないのです。

作ることは生きること

スイスのベルンハルト・ショービンガー(Bernhard Schobinger)(1946-)は、生活と制作はひとつであり切り離すことはできないという考えのもとに制作しています。ファウンド・オブジェクトやレディメイドを好んで使うことにもその考えの一端が表れています。

ファウンド・オブジェクトは、作り手が見つけたり拾ったりした何かに手を加えて作品にすることです。レディメイドは既製品のことで、美術作品では男性便器にサインを入れて「作品」として発表したマルセル・デュシャンの『泉』がよく知られています。

彼が扱う素材には、工事現場や旅先で拾ったものや廃品、日用品などにとどまらず、貴金属や真珠といった高価な素材や隕石なども含まれます。その場の衝動で一気呵成に作り上げたかのような即興的、直感的な雰囲気はとてもパワフルです。

しかし、ショービンガーの作品世界は見た目ほど単純ではありません。時代錯誤な伝統や慣習、権威を忌み嫌った彼の作品には、ダダイズムやアルテ・ポーヴェラ、マックス・ビルの思想による影響やそれらとの共通点が見られると言われています。

さらにはパンクやニューミュージックからも強い影響を受けただけでなく、哲学や認識論、侘び寂びの精神や禅宗などの東洋思想にも傾倒しました。その飽くなき探求心には、世俗的な価値観を超えて本質や真理に到達しようとする意志を感じ取ることができます。

それは作品にも反映されています。素材の来歴まで含めるならば、それが作家の手にわたり作品になるまでには、途方のない時間がかかります。そのような時間の凝縮を感じさせるショービンガーのジュエリーには、作品も作家も自分も、より大きな世界の営みの一部であることを実感せずにはいられない、スケールの大きさがあります。

ここまで見てきた、彫刻としてのジュエリーや新技術の導入、因習の打破やファウンド・オブジェクトの活用、つけ手との物語を重視する作品作りは、多くの作家に影響を及ぼし続けています。彼らの仕事は、コンテンポラリージュエリーの歴史上重要な存在としても注目すべきものがあります。

時代背景も重要です。これらの作家が20代を過ごした1960年代はユースカルチャーが盛り上がりを見せた変革の時代です。こうした時代の趨勢が、新しく力強い表現を生みだす推進力になりました。

また、ここで紹介した作家をはじめとする優れた作家の仕事からは、どんな素材や技術や形式で作品を作るにしても、そのこと自体が重要なのではなく、それがどのような考えに根差しているかが大事であるということが伝わってきます。

コンテンポラリージュエリーには普段身に着けるのには向かない作品も少なくありません。それは、コンテンポラリージュエリーが、作家のジュエリー観を表現する分野だからでもあります。

これは、芸術表現なのだから着け心地なんて気にせず好き勝手作ってよい、ということではありません。自分にとってジュエリーは何なのか、ジュエリーで何を表現したいのか、そのこととしっかり向き合ったうえで、装着性や着用性とどう折り合いをつけるのかが重要であるということです。

次回は、オットー・クンツリの仕事を中心に見ていきます。

【参考資料】

Fritz Falk, Cornelie Holzach, Schmuck der Moderne: 1960-1998 Modern Jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 1999

Schmuck Jewellery Gerd Rothmann, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2002

Glen Adamson, Bernhard Schobinger: The Rings of Saturn, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2014

Caroline Kessler, Bernhard Schobinger: Feuer über Wasser, Zurich: Verlog Museum Baviera, 1996

Roger Fayet, Florian Hufnagl, Bernhard Schobinger: Jewels now!, Stuttgart: Arnoldosche Art Publishers, 2003

Liesbeth den Besten, On Jewellery: A Compendium of International Contemporary Jewellery, Stuttgart: Arnoldosche Art Publishers, 2011

水野孝彦・影山公章・石崎文夫『ジュエリー・バイブル 基礎知識からビジネスまで』美術出版社、1996年

Wendy Ramshaw (ed), Picasso’s Ladies: Jewellery by Wendy Ramshaw, Stuttgart: Arnoldosche Art Publishers, 1998

Elizabeth Moignard, “Wendy Ramshaw: Designers of Dreams” metalsmith, vol.33/no.3, 2013

Nina Moog, “GERD ROTHMANN” CURRENT OBSESSION PAPER Munich Jewellery Week 2021

※この連載は、以前このウェブマガジンに掲載されていた同タイトルの連載を大幅にお色直ししたものであり、その内容は2021年5月1日に開催されたコンテンポラリージュエリーシンポジウム東京のオンラインプログラム「コンテンポラリージュエリーの基礎知識」の講義に基づいています。

※このコラムのテキストおよび画像の無断転載や無断使用は固くお断りします。画像の取得においては、プフォルツハイム装身具美術館、ベルンハルト・ショービンガー氏、The Scottish Galleryのご協力をいただきました。

※より詳しく知りたい人が検索しやすいよう、日本語での情報の少ない固有名詞は原文を併記しています。

これまでの「【連載】コンテンポラリージュエリーことはじめ」も、ぜひお楽しみください。