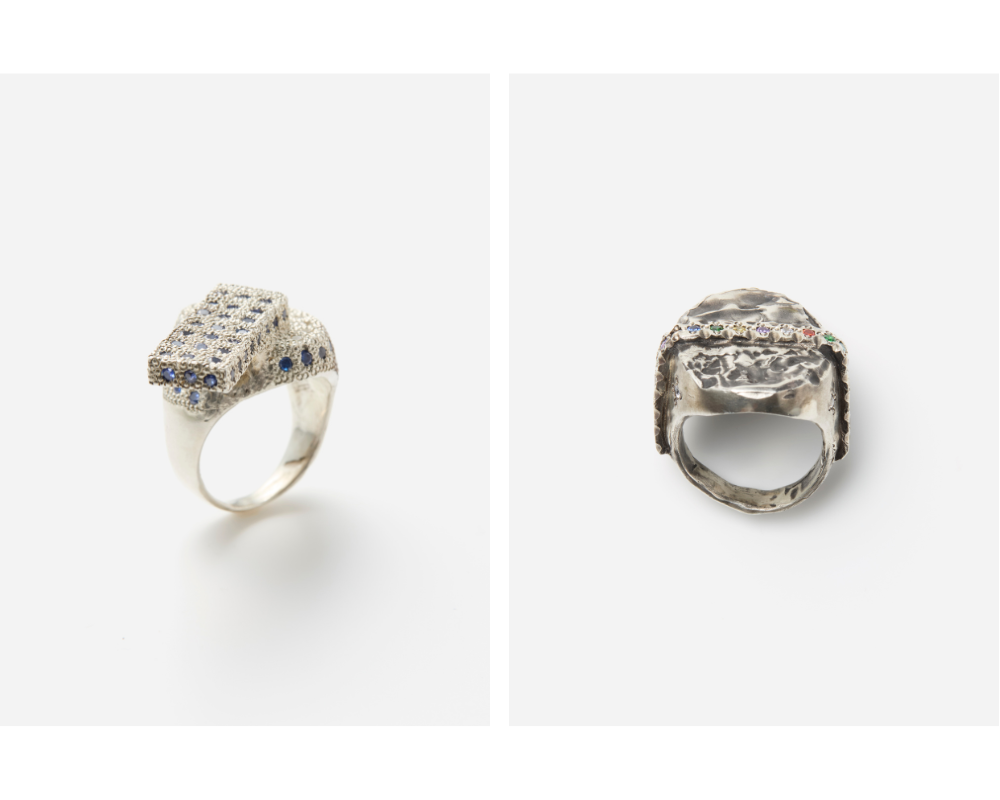

2025年11月8日(土)から11月23日(日)まで、東京・恵比寿の gallery deux poissons にて、《Karl Fritsch(カール・フリッチ)》と《Max Walker(マックス・ウォーカー)》による二人展「%」が開催されます。

本展を前に、父であり、国際的なコンテンポラリージュエリーの世界で際立った存在感を持つカール・フリッチと、その精神を受け継ぎながら独自の道を歩む息子、マックス・ウォーカーのお二人にお話を伺いました。

ジュエリーという小さな世界に無限の創造を込める親子。 それぞれの視点から語られる、制作への想い、そして“指輪”という存在への親密なまなざしに迫ります。

Karl Fritsch ── 常識を解きほぐし、祈りのように刻む指輪

ドイツに生まれ、現在ニュージーランドを拠点に活動するカール・フリッチ。長年にわたり“価値”や“美”、そして“欲望”という人の根源を、指輪という小さな宇宙に映し出してきました。

メトロポリタン美術館や、ステデリック美術館、ヴィクトリア&アルバート博物館など世界の主要美術館に収蔵されるその作品は、ジュエリーを超えた「思考のかたち」。偶然と必然、遊びと哲学が同居する彼の作品は、まるで彼自身の人生をなぞるように静かな強度を放っています。

JEWELRY JOURNL(以下JJ):

もともとジュエリーを作ろうと思った理由は何ですか?

Karl Fritsch(以下カール):

私がジュエリーを始めたきっかけは、“幸運な偶然”でした。

もともとは木彫り職人になりたかったのですが、そのための学校の応募締め切りに間に合わず、偶然にも母がプフォルツハイムにあるジュエリー学校のことを聞きつけてくれました。

合格したことで、危うく途切れそうになった「ものづくりの道」を再び手繰り寄せることができたのです。

JJ:

《Karl Fritsch(カール・フリッチ)》といえば、宝飾の常識を逸脱したユニークな制作手法が有名ですが、現在の作風が完成したのはいつ頃でしょうか?

カール:

最初はとてもクラシックで、職人技に根ざした作品を作っていました。

明確な転機を感じたことはなく、ただ、ジュエリーを作る喜びと情熱を手放さずに続けてきた結果、

気づけば今の作風に辿り着いていた ──そんな感覚です。

フリッチが敬愛するアーティストを尋ねると、《Dieter Roth(ディーター・ロス)》、《Franz West(フランツ・ヴェスト)》、《Paul McCarthy(ポール・マッカシー)》の名が挙がりました。 素材や行為、逸脱を通して芸術の枠を広げた彼らの姿勢には、 フリッチの創作にも通じる“自由と実験精神”が息づいています。

JJ:

特に指輪にこだわって作り続ける理由は?

カール:

特別な概念的理由はありません。

ただ、自分自身と指輪との間に、とても強い絆を育んできたのだと思います。

私は「応用芸術(Applied Art)」という言葉が好きです。 指輪がぴったりの指にはめられたとき、指輪と人は互いを高め合うペアになる。 その瞬間こそ、最も美しい出会いだと思うのです。

それぞれの指輪が個性を持ち、共鳴する人を見つけてくれることが私の願い。指輪がふさわしい指を見つけた時、それはとても幸せな瞬間だと思うのです。

JJ:

制作の環境や暮らしの変化で、作品に影響はありましたか?

カール:

もちろんです。15年前、ドイツからニュージーランドに移り住んでから、

石の彫刻を始めました。これはアオテアロア(マオリ語で“白く長い雲の地”を意味するニュージーランドの正式名)で非常に伝統的な工芸です。

また、2024年に Loewe Foundation Craft Prize のファイナリストに選ばれたのは嬉しい出来事でした。 ファッション業界への新しい視点を得るきっかけにもなり、インスタグラムのフォロワーも一気に増えましたね。

JJ:

今後挑戦してみたいことはありますか?

カール:

一つの空間に、私の指輪を1000点以上並べる展覧会を開催してみたいです。

これまで数多くの賞を受賞し、世界の名だたる美術館に作品を収蔵されながらも、Karl Fritsch(カール・フリッチ)は“手で考える”ことの可能性を、今も静かに掘り下げ続けています。

Max Walker ──父から受け継ぎ、仲間とともに広がる創造の輪

ジュエリー作家の両親のもと、金属の匂いと音に包まれた日常の中で自然と感性を育んだマックス・ウォーカー。 幼少期から工房で素材と向き合い、現在は多分野のアーティストが集うスタジオ「SECTOR 22」で活動しています。

素材や技術の境界を軽やかに超え、日常とアートのあいだに新たな視点を描き出す彼に話を聞きました。

JJ:

どのような幼少期を過ごされていたのでしょうか?

Max Walker(以下、マックス):

1999年にドイツのミュンヘンで生まれ、10歳のときにニュージーランドのウェリントンへ移住しました。

この街で過ごした時間は本当に素晴らしかった。小さな街ですが、いつも活気にあふれていて、 どこに行ってもウェリントンは私の“帰る場所”だと感じます。

JJ:

ご両親ともにジュエリー作家ですが、どのような影響を受けていましたか?

マックス:

両親はいつも創造性を後押ししてくれました。今にいたるまで誕生日やクリスマスなどに僕から両親に贈るプレゼントは、ジュエリーや絵、写真など、手作りのものがほとんどです。

幼い頃、ミュンヘンのアトリエで父のワックスを触って遊んでいたことも覚えています。 アートの世界に無理やり導かれたことは一度もなく、今思えば自然な流れでこの道を選んでいたように思います。

JJ:

マックスさんが初めて自分で作ったジュエリーはどんなものだったのでしょうか?

マックス:

10歳になる前に作ったのが最初の作品です。

本格的にジュエリーを作り始めたのは2018年頃で、最初の作品はドレッドヘアにタバコをくわえたダース・ベイダーの指輪でした。

手術後のリハビリとしてワックスで15〜20点を制作し、シルバーに鋳造したのですが、 タバコの先端に赤い石を埋め込んだその指輪は、完成度が高く、何年も毎日身につけていました。

JJ:

インスピレーションの源は何でしょうか?

マックス:

両親以外では、身の回りの人々や自分が身を置いている創造的な環境から多くの刺激を受けています。

現在のスタジオ「SECTOR 22」には、ジュエリーだけでなく音楽、ファッション、グラフィック、写真、タトゥーなど 13人ほどのアーティストが集まっています。 多様な感性が交わるこの場所こそ、私にとって最大のインスピレーション源です。

JJ:

2023年、ジュエリー作家として開催された初個展「I love my MUM」についても教えてください。

マックス:

「I love my MUM」は、友人でありジュエリー作家のジェイク・バーネットとの共同展示でした。当時、私たちは同じスタジオで制作をしており、いつか一緒に展示会を開こうと話していました。

タイトルは、ジェイクが弟のために制作していたシグネットリングに由来しています。

刻印面のデザインを考えていたとき、私が冗談で「“I love my MUM”って刻んだら?」と言ったのがきっかけで、そのフレーズが頭から離れなくなり、それがそのまま、展示名になりました。会場はジェイクが働く人気カフェ「ラグラン・ロースト」。指輪をすべて糸で吊るし、テーブルの上に垂らす展示をしました。

来場者が指輪を手に取り、離すとゆらりと揺れる──その動きが空間に呼吸のようなリズムを生んでいました。

セラミックアーティストや映像作家、フォトグラファー──

ジャンルを超えて交わる仲間たちとの共創の中で、マックスは今日も新しい“かたち”を探求し続けています。

それはまるで、父から受け継いだ炎を、自分の時代の光へと変えていくようにも見えます。

父と息子、そしてアーティストとしてのカールとマックス。

「%」というタイトルには、ふたりの異なる個性がひとつの空間で響き合い、新たな関係値を生み出す──そんな思いが込められているように感じます。

それぞれの指輪が、誰かの手に宿るとき。

素材や形を超えて、彼らの作品は“人とジュエリー”の新しい関係を問いかけてくれるはずです。

interviewed on 2025.10